自1851年首屆萬國博覽會舉辦以來,世界博覽會便成為各國展現文化實力、科技創新與永續願景的重要舞台。2025年世界博覽會於大阪關西夢洲舉行,自4月13日至10月13日展開為期六個月的展覽。

在眾多展館之中,海外國家展館 無疑是最令人期待的亮點之一,超過158個國家與地區齊聚於此,以「未來社會的設計(Designing Future Society for Our Lives)」為核心,各自演繹對永續未來的願景,從建築美學、展覽策劃、沉浸體驗到文化敘事,各國展館無不傾盡創意與巧思,為觀者打開一扇通往世界的窗口,成就一座設計與理念交織的全球舞台。這些展館不只是展示文化或技術,更是透過建築語彙,參與一場關於人類未來命運的集體對話。

展區整體規劃巧妙地劃分為三大主題區域:「援助生命(Saving Lives)」、「賦能生命(Empowering Lives)」與「連結生命(Connecting Lives)」,象徵對人類未來的三種關鍵關懷。各國依其發展核心與國際貢獻,分別座落於對應區域。例如英國與荷蘭聚焦於全球醫療與人道援助,被歸入「援助生命」區;德國、南韓與沙烏地阿拉伯則座落於「連結生命」,探討科技、能源與智慧城市的未來;而「賦能生命」則由中國、美國、法國與巴西等國引領,展現教育、創新與社會轉型的多重視角。

這些展館不只是國家形象的延伸,更像是一場場跨文化的建築敘事,透過空間、材質與展演策劃,展現各國對於永續、人文與共好議題的詮釋與回應。在這個被設計與理想構築的世界微縮展館中,每一座展館都如同設計語言的代表作,讓世博不僅是一場國際盛會,更成為全球設計與文明對話的交會點。

本篇文章將聚焦於海外國家展館,精選13間話題性十足、值得一探的國家展館推薦,從建築設計、空間體驗到文化意涵,帶領大家走訪來自不同國度的設計精華。無論你是設計愛好者、文化旅人、博覽會新手、建築迷、展覽控、旅遊咖,或是對異國文化充滿好奇的觀者,這份懶人包都值得收藏,帶你一次看盡設計美學與文化底蘊交織出的世界風景。

卡達館|帆影之下的對話:從傳統航路出發的建築詩篇

在2025年大阪世界博覽會中,卡達館以「海洋」為主題,不僅回望歷史,更將深邃的文化記憶化為未來思考的起點。這座展館是卡達與日本長久以來因海而生、因貿易而連結的縮影,亦是一場關於人與自然共生、關於文化與工藝交匯的空間敘事。

由日本建築大師隈研吾領銜的 隈研吾建築都市設計事務所 與 Qatar Museums 攜手打造,卡達館以傳統「Dhow 單桅帆船」為設計語彙,結合日本細木工藝的精緻結構邏輯,呈現一座融合傳統與當代、文化與永續的建築體。

展館佔地逾 1200 平方公尺,其建築語言以木構架為核心,象徵著時間的耐性與海洋的流動。自然光與木材的有機交錯,讓空間洋溢溫潤氣息,宛如一艘停泊於未來港灣的藝術帆船。此建築不僅是空間載體,更是一座由光影與風語交織而成的當代文化地標。

展覽內容則以海洋為敘事軸線,從卡達沿海的文化起點、歷史貿易路徑、至當代海洋生態的挑戰與創新科技應對策略。透過互動裝置、數位沉浸體驗與資料視覺化設計,觀者可於展館中展開一場既理性又感性的知識航行,思索人類如何在尊重海洋資源的前提下,共構永續未來。卡達館是一則來自海洋文明的詩,是一段由傳統激發的創新旅程,更是人類與自然之間、設計與文化之間,持續對話的空間容器。

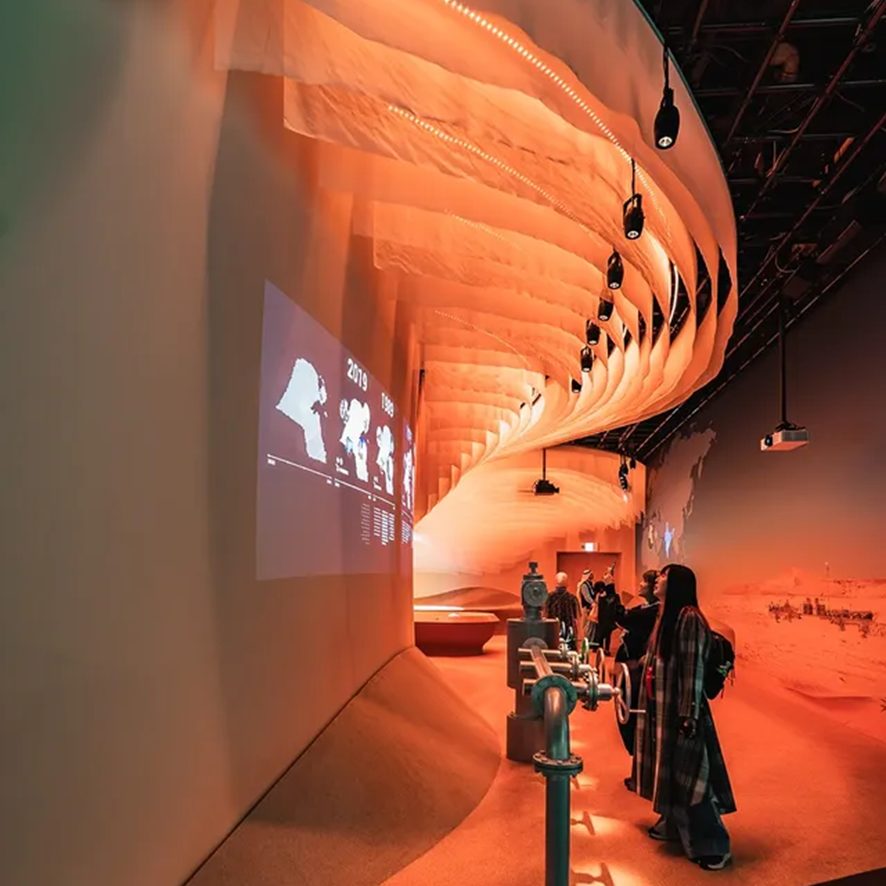

沙烏地阿拉伯館|光影與聲響中的沙漠詩意

在2025年大阪世界博覽會中,沙烏地阿拉伯館以「共創未來」為主題,以一場感官盛宴詮釋傳統與未來的交匯,從建築語彙到文化敘事,宛如一幅立體的詩篇,邀請人們重新認識這片沙漠之國的深邃靈魂與革新雄心。

由 知名建築事務所 Foster + Partners 操刀設計,沙烏地阿拉伯館取材自王國古老城鎮的空間形制,融合現代科技與永續理念,打造一座流動的建築地景。館體外觀如沙丘般柔和起伏,光影變化模擬紅海沙灘上的日出日落,讓人彷彿步入一場時光與地景交錯的幻境。展館不僅外觀驚艷,更以低碳建材與精密的氣流設計,實現能動式氣候調節,致力邁向淨零營運碳目標,為世界展示沙烏地阿拉伯對永續未來的堅定承諾。

進入展館,如同走入一座城市中的村落小徑,遊客穿行於彷彿紅海濱與沙漠邊界交錯的場域,耳邊傳來傳統樂音,眼前映出光與影交織的建築律動。展館利用虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)技術,將伊斯蘭古城、神聖遺址與當代建築串聯,構築出文化與科技共融的沉浸式體驗。這不僅是對沙烏地文化遺產的讚頌,更是關於未來城市想像的提案。

展館設計深植傳統智慧──高聳狹長的內壁有助引導涼風、庭院植栽調節風向,皆來自古老聚落對自然的深刻理解。同時,建築亦融入現代綠色技術,如雨水回收系統與光電發電設備。展覽結束後,結構可完全拆解並重組,體現展館作為「可移動、可延續的建築生命體」的概念,為世博會的永續主題寫下最佳註解。

荷蘭館|以建築譜寫下一個黎明的希望

在2025年大阪世界博覽會中,荷蘭館以「Common Ground 共享土地 」為主題,是一場對未來社會願景的具象承諾。它是一座不只是建築的場域,更是一座為人類共好而存在的場景——在人與自然、科技與人文之間,尋找新的起點與共生可能。

展館命名為「A New Dawn 新黎明」,以圓形與球體為建築核心語彙,由 RAU Architects、Tellart體驗設計工作室、DGMR工程團隊,與大阪在地的Asanuma建設 聯手打造。這顆矗立於建築核心的巨大球體,象徵冉冉升起的太陽,同時也是「人造太陽」的象徵,象徵清潔能源與永續未來的希望。

設計上,「A New Dawn」以一種幾近詩性的方式,回應本屆世博主題「設計未來社會的閃耀生命力」。建築不只是展示,也是一場實驗:它將太陽與水的能量結合,探索如何運用水力與光能生產潔淨能源,並將此技術真實應用於展館日常運作中,體現設計的社會責任。

荷蘭館亦是一座開放的「公共運動場」(Public Playground),體現民主設計的精神。它不強調國家威嚴,而以包容與共享為核心,鼓勵觀者在開放的圓形空間中互動、學習與對話。這種空間設計不僅強調人的參與性,更展現了「空間作為社會平台」的建築哲學。

在這座象徵日出的建築中,設計成為一種信仰,一種信念——關於我們如何攜手踏出改變的第一步。這不僅是一座展館,而是一種共識的起點,是為下一代點燃的晨光。

科威特館|展翼而起的未來願景,承繼遺產的能量之地

在2025年大阪世界博覽會中,科威特館以「Legacy Empowered 賦權的遺產」為題,透過一場跨越時空的沉浸式體驗,引領觀者走入一段承先啟後、激勵人心的旅程。展館不僅是對過去歷史的深情凝視,更是對未來抱持勇氣與想像的美學實踐。

由 澳洲建築團隊 LAVA 操刀設計,建築主體以展翼姿態擁抱世界,象徵開放、包容與願景並進的現代科威特。其優雅曲線源自自然風貌,亦蘊含沙漠文明中堅韌與柔軟並存的哲思。在空間結構中,畫廊、花園、室內天井與五個主題展間彼此交錯,透過多重感官設計,形塑一座寓言般的精神地景。

從入口以日式語彙向主辦國日本致敬,至內部融合沙漠地貌、文化遺產與未來主義風格的休憩空間,展館敘述的不僅是科威特的自然壯闊與文化厚度,更是屬於一整個世代的奮進與願景。觀者在其中穿梭,不僅可感受歷史脈絡與創新能量的交織,也能透過一則則真實的個人故事,看見人民如何在困境中創造改變、在沙塵之中孕育希望。

科威特館是一座空間的詩,一種關於進步、關於信仰、關於民族精神的設計語言。它不只是建築,而是一場文化的擁抱,一個象徵未來可以被夢想、可以被實踐的場所。

奧地利館|在螺旋中奏響設計的樂章

於2025年大阪世界博覽會中,奧地利館以「Composing the Future 譜寫未來 」為主題,將其深厚的古典音樂底蘊轉化為一座跨越時空的設計語言,這是一場以音符為骨幹、空間為樂譜的未來交響。

展館建築由 BWM Designers & Architects 與 facts and fiction 聯手打造,建築外觀由壯闊的螺旋造型構成,高達16公尺的木質螺旋雕塑向上盤旋,螺旋造型的靈感來自音樂,雕塑本身即為一組大型五線譜,上面刻有貝多芬《歡樂頌》的開頭旋律,透過設計傳遞出強烈的樂觀和喜悅訊息,彷彿音符在空氣中盤旋升起,一筆一畫皆蘊含音樂的躍動節奏。螺旋向上延展,不僅象徵通往未來的進程,更象徵知識與創意的無限循環——從古典到當代,從歷史傳承到當代表現,讓觀者沉浸於時間與文化交織的旋律之中。

奧地利館的空間設計結合聲音、建築與光影,以沉浸式的方式呈現奧地利的創新力量。展覽內容不僅回顧音樂與藝術的黃金年代,更著眼於當代設計、數位科技與永續發展之間的對話,描繪出奧地利如何以文化為基石,持續譜寫未來社會的新篇章。

這是一座不斷延伸的建築樂章,既是對過去的致敬,也是對未來的展望。觀者在此將聽見一場由設計構築的未來奏鳴曲,在這條通往未知的螺旋軌跡上,每一步都是一次創造,每一轉皆為一段新樂章的開場。

葡萄牙館|海洋的呢喃:一場跨越感官與時空的藍色對話

在2025年大阪世界博覽會中,葡萄牙館以「The Ocean: A Blue Dialogue 海洋:藍色的對話 」為主題,提出一場深邃而感性的提問:當大海不再只是疆界,而是人類未來永續的橋樑,我們該如何與它共生?

展館建築由世界級建築大師 隈研吾與其建築事務所(Kengo Kuma & Associates)親自操刀,透過「解構主義」的建築語彙,將海洋的流動性、延展性與生命力具象化。展館外觀以大量懸掛繩索與回收漁網構築而成,隨風擺動、與光線交錯,形塑出如海浪般的律動之姿,彷彿整座建築在呼吸,與自然同步脈動。

走進展館,如同行走於一座懸浮的海上廣場。波浪形態的裝置藝術不僅劃分出流動的空間軸線,也創造出穿越巨浪的沉浸式體驗。展覽核心為多媒體互動體驗,從視覺、聽覺、觸覺啟動感知,帶領觀者思索海洋如何作為維繫生命的資源,並探索人類與自然如何在全球挑戰之中建立新的共生秩序。

然而,這場「藍色對話」並不止於科技與視覺的表述。葡萄牙館更以料理作為文化與感官的延伸語言。展館內的餐廳透過精心策劃的菜單,將來自大海的食材轉譯為一場味覺敘事,品味海洋的慷慨,感受文化、歷史與未來的交織。

500年前,海洋曾連接葡萄牙與日本;500年後,它將再度作為人類對話的起點,喚起對永續未來的想像。葡萄牙館正是一封寫給大海的情書,也是一場從設計、建築、科技、文化到美食的全感官詩篇,讓觀者在湛藍的波光中,傾聽來自海洋的呼喚。

義大利館|藝術再生生命:一座文藝復興的未來之城

在2025年大阪世界博覽會中,義大利館以「Art Regenerates Life 藝術再生生命」為主題,透過建築、工藝、設計與生活美學,書寫一則來自義大利的當代寓言。這不僅是一座展館,更是一場橫跨歷史與未來、技術與詩意的文化實驗。

由 MCA Mario Cucinella 建築事務所 操刀,展館設計靈感源自「文藝復興理想城市」的構想——劇院、門廊、廣場與花園交錯成詩,重現義大利城市文化中最具人文精神的空間語彙。這些建築元素不只是形式的致敬,更透過可持續建築技術與生態工法,將過去的理想轉化為面向未來的實踐。

「藝術」被重新定義為技術的延伸。它是義大利深植血脈的創造力象徵,涵蓋時尚、設計、工藝、工程乃至創新思維——正是「Made in Italy」精神的完整體現。展館成為一個開放的劇場與實驗場,讓訪客在日常中體驗藝術如何塑造空間,轉化生活。使建築不再只是靜態觀賞的對象,而是流動的文化容器,讓歷史與當代在空間中相互對話。

義大利館是一封寫給「創造」的讚詩,亦是一座充滿可能性的城市縮影。在這裡,藝術不再只存在於博物館,而是呼吸於生活,與人、空間、自然共構一場再生的未來風景。

西班牙館|穿越黑潮的光與海,探索文化的深層連結

在2025年大阪世界博覽會中,西班牙館以「黑潮」為設計靈感——這條自太平洋湧起的洋流,數世紀以來串聯東西方,成為日本與西班牙跨文化對話的隱形橋梁。在2025大阪世博會中,西班牙館以這條無形卻強大的海上脈絡為核心,描繪一場跨越地理疆界的文化流動與創新交會。

展館由 Néstor Montenegro、Enorme Studio 及 Smart and Green Design 聯手設計,建築語彙以「海洋」與「太陽」兩大生命原型為核心符號,象徵孕育萬物的自然力量,也是兩國文化認同中最具詩性的共通語言。建築造型取自海洋的有機律動與太陽放射般的光能延展,空間彷若一道道光浪,層層包裹、潤物無聲。

整體空間以沉浸式設計手法,結合動態投影、聲音場景與互動裝置,引領觀者穿越從加利西亞海岸到地中海的壯麗航程。內容涵蓋海洋生物多樣性、藍色經濟與氣候變遷等當代議題,強化人與海洋之間的倫理思辨與未來想像。

西班牙館不僅是一座建築,更是一場文化記憶的浮現,是太陽灑落於浪尖之際,所迸發的設計語言——讓來自不同文化的觀者,得以在同一片海洋中,尋回彼此共鳴的聲音。

VIA|Metalocus

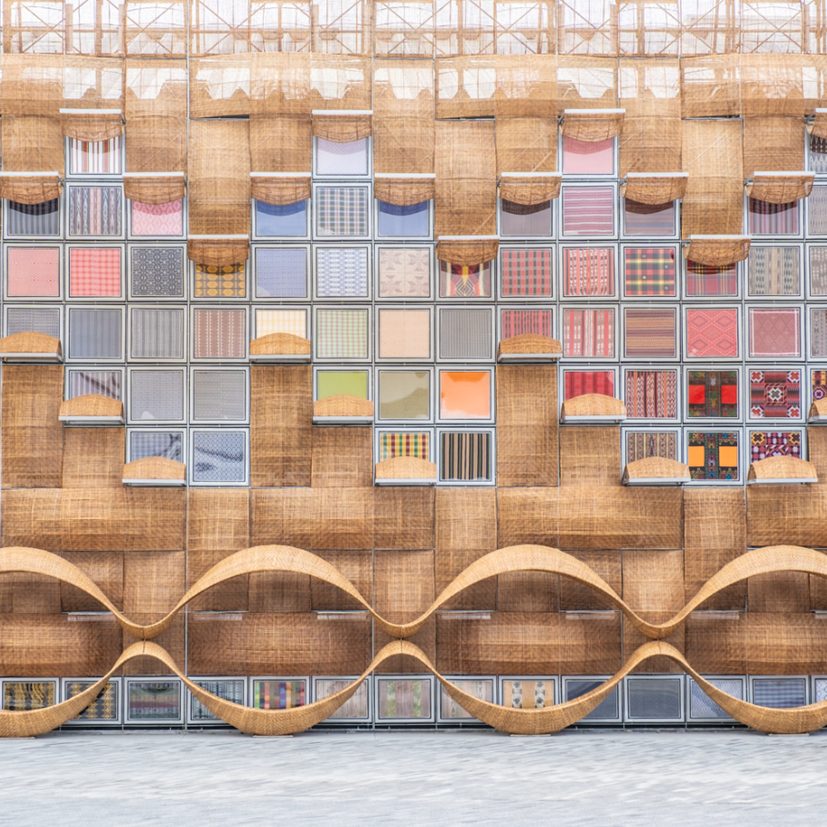

菲律賓館|編織建築的美學實踐

在2025年大阪世界博覽會中,菲律賓館以「Woven 編織」為名,當傳統工藝遇上當代建築語彙,將文化、自然與社群精神巧妙交織,化身為一座富含詩意的空間裝置。融合超過千條藤線與 200 片手工編織面板,展現菲律賓十八個語言區域工藝團體的集體創作,不只是裝置,更是一場編織民族記憶的行動。

建築由 菲律賓建築事務所 Carlo Calma Consultancy Inc. 與 日本建築師事務所Cat Inc. 合作打造,展館大量運用馬尼拉麻、鳳梨纖維、竹與藤等可再生素材,肌理天然,呼應島國土地與氣候。這些元素不僅強調材料的在地性與永續性,更將菲律賓的自然資源美學化為視覺語彙,轉化為現代建築語言中最真摯的一環。

展覽體驗引入人工智慧與沉浸式科技,讓自然、節慶、文化意象躍動於觀者眼前。策展團隊將「編織」的概念延伸至文化敘事與社群連結,使這座展館不僅是一種視覺結構,更是生活哲學的體現:人與自然、人與人之間的聯繫如何被重新建構。

在展覽結束後,展館構件將被回收再利用,延續於菲律賓國家博物館,形成設計的永續循環。這座建築既是文化的容器,也是未來生活的想像。

捷克館|在光與木的螺旋中,探索創造力的本質

在2025年大阪世界博覽會中,捷克館以「天賦與創造力成就生活」為主題,打造出一座兼容傳統工藝與當代建築語彙的詩意之所。整座建築仿若一曲沿光而上的詠嘆調,在空間與材質的編織中,訴說捷克深厚的文化底蘊與創新精神。

展館由 捷克建築事務所 Apropos Architects 操刀設計,主體為一座高達12米的螺旋式建築,運用CLT(交叉層壓木材)所構築的木質結構,不僅展現無需鋼構支撐的精湛工法,也呼應對永續環境的堅持與思考。螺旋步道引領觀者漫步於設計與工藝交錯的時空長廊中,一層一層上升,彷彿隨著捷克的創意脈動緩緩向未來邁進。

最為矚目的,是展館外牆大量採用波希米亞水晶鑲嵌,這項源自捷克百年傳統的工藝,透過現代設計語境轉化為如玄武岩般閃耀的立面肌理,光影流轉間,展現藝術與材質共生的靈性之美。這不僅是對捷克文化符碼的現代詮釋,更是一場關於工藝與未來對話的建築實驗。

展館內部設有多元互動體驗與沉浸式藝術裝置,邀請參觀者進一步感知捷克在設計、科技與文化層面的全球性創造力,展現這個中歐國家如何以自身的「天賦」與「創意」,在全球舞台上綻放不凡。捷克館不僅是一棟建築,更是一段關於靈感與想像力如何被建構、被延續的空間敘事旅程。

法國館|穿越紅線的法式浪漫

在2025年大阪世界博覽會中,法國館以「愛的頌歌」為題,鋪展一場融合詩意建築、永續思維與文化敘事的感官盛宴。展館設計靈感取材自東方「赤い糸」的命運紅線傳說——一條看不見的紅線,將彼此命定相繫的靈魂綁在一起。這條紅線成為貫穿展館空間的敘事隱喻,象徵「愛自己」、「愛他人」、「愛自然」三重維度的愛,並藉由流動的動線與空間編排,讓每一位觀者從他者的視角再次凝視自身與自然的關係。

館體由 法國建築事務所 Coldefy 與 義大利設計團隊 Carlo Ratti Associati 攜手操刀,主結構採可拆卸、可重複利用的輕量鋼構建材,呼應法國對永續美學的堅持。外牆覆蓋如劇院幕布般的面紗,讓整座建築自入口起即散發出神秘、柔和卻富張力的舞台氛圍。

館中最吸睛的焦點,是一座雕塑感十足的銅製螺旋樓梯,宛如一場劇場般的轉場裝置。它不僅喚起對建築本體的審美關注,更作為情感通道,引導觀眾在蜿蜒的路徑間,觸碰法式生活所蘊含的藝術、時尚與科技之精湛技藝。

走入展覽中,可以看見一顆靜靜矗立於水中的千年橄欖樹映入眼簾,那是來自法國本土的古木,也是一場關於文化記憶與自然生命的深刻凝視。屋頂花園重現法國原野風貌,將法式時尚與日本文化交織,使整座法國館成為一座名副其實的「自然劇場」——低語著愛的詩篇,也回應著人類與環境共生的未來之道。

澳洲館|逐光而行,漫步靈魂之境

在2025年大阪世界博覽會中,澳洲館以「Chasing the Sun 追逐陽光」為題,建構一座介於自然感知與未來想像之間的建築詩篇。展館外觀宛如一朵盛放的尤加利花,象徵澳洲文化的多樣性與生命力,同時以永續為核心精神,回收利用過往大型國際活動的建材,體現設計對環境的敏銳回應與責任。

建築由 澳洲建築設計公司 Buchan 精心操刀,以尤加利花的優雅姿態為靈感,空間設計引領觀者走入一場從土地到天際的探索之旅,從澳洲原生地貌汲取靈感,轉化為如叢林小徑般的沉浸式動線,串連陸地、天空與海洋的感官敘事。參觀者在移動間感受到的不只是建築節奏,更是一段與自然同行、隨光而行的詩意體驗。

澳洲第一民族——原住民與托雷斯海峽島民的世界觀,是展館靈魂深處的文化脈絡。他們對土地與宇宙的理解橫跨千年,如同隱形的織線,將時間與空間縫合,讓觀者在科技與傳統的交界中,重新凝視澳洲的文化根基與未來藍圖。

這棟建築是一座跨越感官、知識與信仰的對話,在「追逐陽光」的旅途中,陽光不只是自然的象徵,更是驅動創新、連結世界的力量,而澳洲館,正是那道穿透未來的光。

瑞士館|攀登未來高峰:在自然與科技交織中尋找生命解方

在2025年大阪世界博覽會中,瑞士館將以「與海蒂一起攀登科技巔峰」為主題,帶領觀者踏上一場跨越文化、科技與自然疆界的沉浸式旅程。這座展館不僅是建築美學的實驗場,更是一場以人類、地球與科技未來為主題的創新對話。

建築由 瑞士建築師 Manuel Herz 操刀設計,以一組由環保材質 ETFE 氣壓膜構成的半透明球體構築而成,猶如從童話中浮現的有機生命體。這些球體猶如漂浮的生態繭,不僅柔化了建築與自然的邊界,更藉由綠植覆蓋,實現吸碳機能,每一公斤植物重量都對應於一公斤碳排放的減除,呈現建築與生態的共生哲學。

瑞士館秉持「Vitality.Swiss」計畫精神,圍繞「Augmented Human 人類擴展」、「Life 生命」與「Planet 地球」三大核心命題展開,邀請觀者深入探討科技如何回應人類未來需求,同時守護自然資源與生命價值。展館內的互動體驗將引導參觀者重新思考健康、創新與永續發展之間的和諧關係。

展覽以瑞士家喻戶曉的角色——海蒂作為象徵人物,這位深植日本人心的經典形象,在此化身為攀登未來的文化嚮導,串聯傳統阿爾卑斯精神與未來科技視野。瑞士館不僅是一座建築,更是一項面向未來的文化工程;當展期結束後,展館將完全解構並回收,成為本屆世博會中生態足跡最小的場域實踐者。