在當代建築的多元設計語彙中,墨西哥建築工作室 Sordo Madaleno 帶來了一個關於「場域、文化與學習空間融合」的地景典範。他們為墨西哥普埃布拉州設計的加拿大學校,不單單只是教育設施,更是一種「建築如何融入自然」的實踐。

這所學校坐落於喬盧拉(Cholula),一座擁有世界最大金字塔基座的古城,遠方則是若隱若現的波波卡特佩特火山。Sordo Madaleno 在地勢中並未勾勒出明顯界線作區塊劃分,而是讓建築本體彷彿「從土地長出來」,轉化為火山地貌的一部分。

地景設計思維:建築與自然的邊界消融

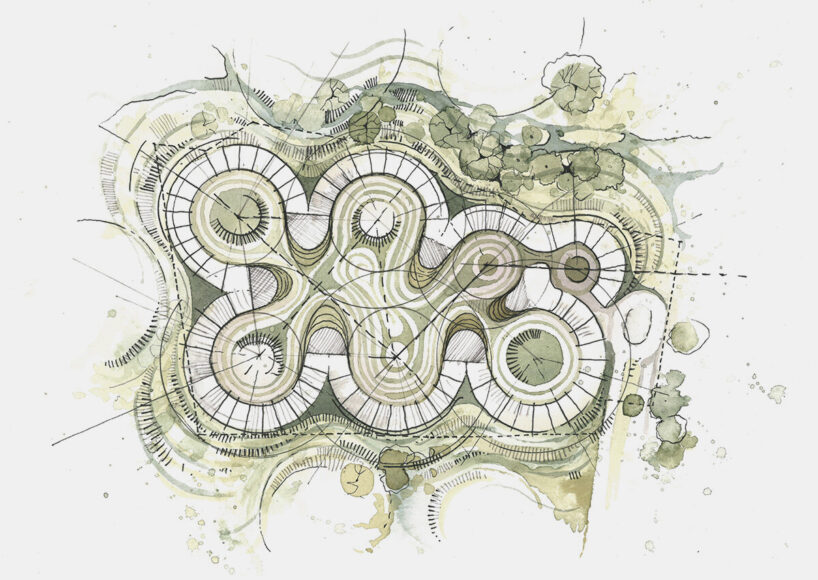

建築團隊利用場地天然的 3 公尺坡度,將學校分為上下兩層:上層是與街道銜接的綠化屋頂,成為公共的遊戲場域;下層則隱身於綠地下方,由圓形建築圍繞形成的學習空間交織而成。

這種地景式建築語言打破傳統教育空間的線性邏輯,轉而以放射狀的七座圓形建築組成中心庭院,將自然光、風與綠意引入學習日常,也同時模糊了「內外」與「動靜」的界線。

模組化 × 記憶地景:結構語彙的在地回應

為呼應地貌,設計團隊開發了客製混凝土模組,其紋理與結構語彙呼應火山石材的質地,具備耐久性與模組化施工優勢,也減少了長期維護需求。整體空間佈局共有 24 個楔形分區,涵蓋教室、行政空間、體育設施、餐廳與花園等,並以共享庭院作為動線核心,強化社區感與學習交流。

更令人驚艷的是,校園總面積中超過六成仍為開放未建設空間,讓自然滲透進生活,實現學習與環境的共生關係。

建築即媒介,地景即教育

這不僅是一所學校,而是「一塊學習與自然相遇的畫布」。在這裡,建築不再是主角,而是轉化為自然語境的一部分,引導學生從空間中直覺體驗「場所感」與「感知力」。

這不僅是一種設計策略,更是當代建築對於教育空間所應承載文化、環境責任的美學回應。

延伸閱讀|老教堂變新學校,Local Studio 許南非偏鄉社區孩子一個美麗新樂園

延伸閱讀|鬧衢之間,花園隱內:與城市共好的 里斯本紅橋學校

Via/Sordo Madaleno