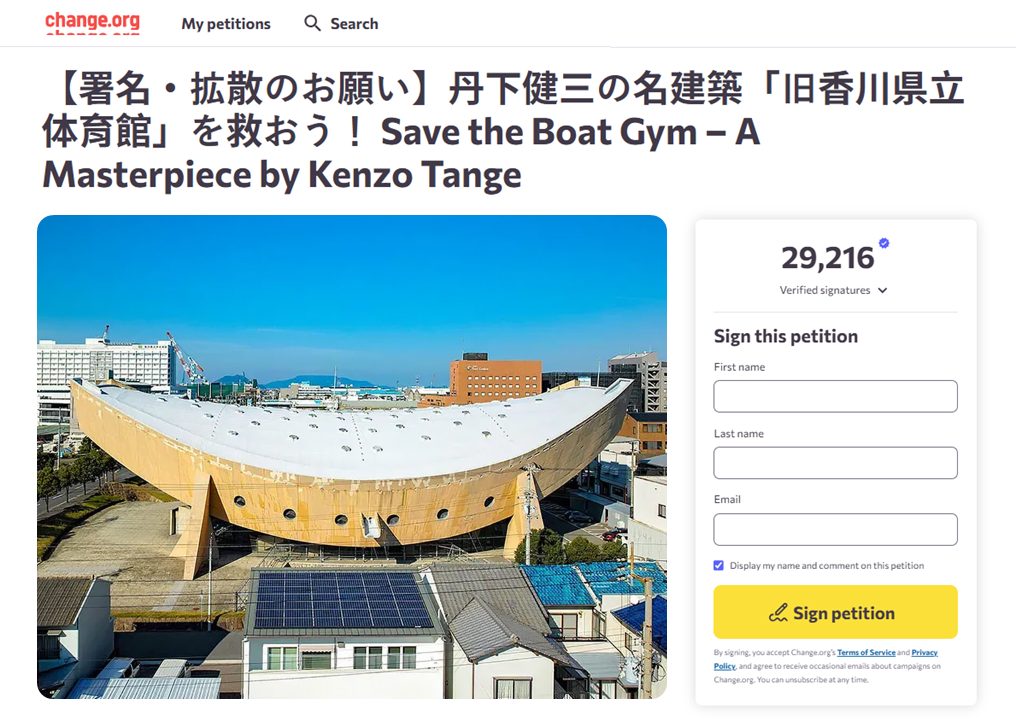

在日本高松市海岸線旁,靜靜矗立著一座形似巨船的建築——香川縣立體育館。這座由普立茲克獎得主、建築師 丹下健三 (1913-2005)設計的混凝土現代主義傑作,自 1964 年落成以來,不僅承載了無數體育盛事與市民記憶,更是戰後日本建築現代化進程中的重要里程碑。

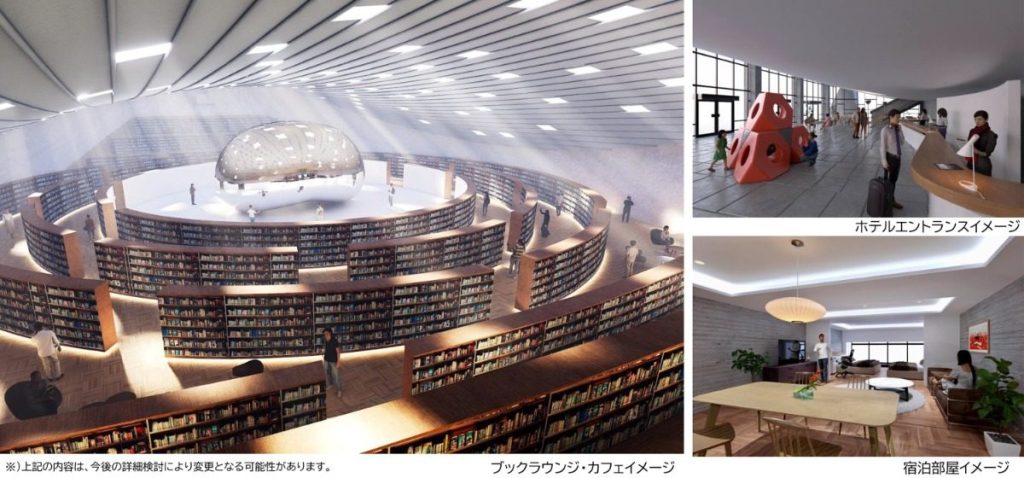

多年來,因結構老化與抗震問題,體育館幾度面臨拆除的危機,拆除工作原已定於2025年進行,直到近期,一項由私人資金推動的保護與再利用方案,為它帶來了新的可能:計劃將對該建築進行全面翻新,轉化為集 酒店、文化中心與公共場域 為一體的城市新地標,是否能使這座標誌性建築免於拆除的命運呢?

混凝土中的船形寓意

1950年代,已是日本頂尖建築師的丹下健三,受邀為高松市設計新建築。丹下健三在設計中,以鋼筋混凝土勾勒出仿若日本傳統木船的巨大體量,象徵四國臨海的在地文化,也隱喻運動員的力量與韌性。整體結構由 深厚的混凝土環 與 四座巨型支撐 撐起,屋頂以懸索支撐的薄混凝土板覆蓋,創造出一種張力十足的空間動態。這種設計理念延續至丹下健三在 1964 年東京奧運代代木競技場 所展現的張弛結構語彙,更突顯他對「現代材料如何表達傳統精神」的思考。

建築空間與美學體驗

步入體育館,觀者會立即被迎賓的玻璃幕牆、挑高的屋簷與對稱弧形天花所震撼。丹下運用光線與比例,使賽事與典禮的氛圍被強化至一種近乎儀式性的莊嚴。這座建築並非僅僅是比賽場地,更像是一艘承載記憶與精神的巨船。對於建築美學而言,它是 結構技術、造型隱喻與空間戲劇性 的三重奏,讓現代主義的冷峻質感,因文化寓意而充滿溫度。世界古蹟基金會也因此發出警告,摧毀這座無價的體育館將會是:「無法挽回的損失」。

迎來新生的建築

由於需要進行抗震加固,且電纜鏽蝕與屋頂漏水等原因,體育館於 2014 年 9 月 30 日被迫關閉,其命運曾長期懸而未決。多年來,沒有任何潛在競標者挺身而出,想要挽救這座歷史地標,世界古蹟基金會(WMF)擔心這種情況可能會增加其被拆除的可能性,便在 2018 年 6 月列入世界古蹟基金會保護項目,成為美國運通公司資助的全球八處古蹟保護地之一,並於 2019 年啟動了推動社區反對拆除計畫,凸顯其國際價值。

如今新提出的私人改造方案標誌著一個轉折點:如果改造獲得批准,這座體育館將不再只是舊時代的見證,而是成為充滿活力的 藝術、文化和旅遊勝地。其建築語彙,將透過再利用延續至未來,成為日本高松市現代與歷史對話的象徵,讓這座文化遺產得以流傳後世。只是目前香川縣仍未回覆是否同意不拆除,因而體育館再生協會於世界變革平台上發起國際請願,希望能藉由國際的力量聲援反拆除請願。

記憶與未來的橋梁

丹下健三的香川縣立體育館,見證了日本戰後社會的自信與國際視野。今日的保護與再生,不僅是對一座象徵性地標的緬懷與挽留,更是一種對建築文化責任的實踐。在城市更新的浪潮裡,如何讓老舊建築在「歷史性」與「功能性」間取得平衡,將是未來設計的核心課題。而這艘「船形體育館」,是否能以新的姿態啟航,將會是建築轉型篇章的重要借鑒。

撰文|曉陽

VIA|船の体育館 再生の会

延伸閱讀|用漫畫方式打卡,東京建築的旅行日記

延伸閱讀|2024 台北老屋新生大獎:TOP 10 得獎作品,見證老屋改造的創意與未來

延伸閱讀|古蹟力求重生:荷蘭老釀酒廠與新公寓的當代建築詩篇